剣道の審判の方法!こんな時はどうすればいい?

あれ?こんな時、審判はどうすればいいの?

剣道の審判のやり方については、

剣道試合審判規則と

剣道試合審判細則に載っています。

こちらに明記してあることに関しては、

それに従えばよいので何の問題もありません。

しかし、細かい部分まで全てルールを理解する

というのは簡単ではありません。それに、審判細則にも

解釈をしないといけない部分がありますので、

全て暗記すればOKというものでもありません。

試合中は思いもよらないアクシデントが起こるものです。

ここではクイズ形式で審判法を考えていきましょう。

場外反則についての問題

① 片足が少しでも場外に出た場合

② 片足が完全に場外に出た場合

③ 倒れそうになって竹刀で身体を支えた時に、竹刀の先が場外に触れた場合

④ 不十分な引き胴を打った時に、瞬間的に竹刀の先が場外に触れた場合

⑤ 「分かれ」がかかり、分かれた時に場外に出た場合

⑥ 不当な押し出しによって場外に出た場合

⑦ 倒れた時に身体の一部が場外に出てしまった場合

② ③ ⑦

境界線の外に出た時に、場外反則にならないのは、

相手による不当な押し出しの場合や、

場外に出ると同時に有効打突が認められた場合です。

例えば引き技で場外に出た時も、

その技が一本になった場合は、反則になりません。

場外反則になるのは、境界線から完全に足が出るか、

倒れた時に身体の一部が外に出た場合です。

竹刀で体を支えた時に竹刀が場外に出ても反則となります。

ただし、身体を支えていない状態で

竹刀が場外に出た場合は、反則にはなりません。

また、「分かれ」の指示が出た時に、

やむおえなく場外に出てしまう場合は、

主審の指示によって位置を調節します。

禁止行為についての問題

試合が終了する「禁止行為」は以下のどれでしょうか?

① 審判や相手に対して非礼な行為をとること

② 試合中にストップウォッチなどの時計を持ち込む行為

③ 認められていない不正用具を使用した場合

④ 監督や応援者から指示や声援をした場合

⑤ 薬物を使用したり持っていたりした場合

⑥ 団体礼の後に円陣を組む行為

⑦ 試合で選手が交代するときに、タッチや胴づきをした場合

① ③ ⑤

禁止行為として全剣連で指定されている行為は、

ドーピングなどの薬物の使用・保持

規定外の竹刀など不正用具の使用

審判や相手に対しての非礼な行為

の3点です。この場合は一本とっていた場合も無効になり、

相手の2本勝ちになります。

また、発覚した時点で入賞が決まっていた場合も、

資格がはく奪されることがあります。

その他の行為は禁止行為ではありませんが、② ④ ⑦については

全剣連の剣道試合者要領の中で、

してはいけない行為として明記してあります。

円陣についても、中学校体育連盟に

控えるように指示が出ていますので、良くはありません。

他の競技と比較しても厳かな雰囲気で行わなければならないと考えましょう。

反則になる行為についての問題

① 相手から逃げ回り、故意に時間稼ぎをする行為

② すりあげられた勢いで、一瞬手から離れて竹刀が浮いてしまったが、

すぐに握り直して構えることができた。

③ 転倒した際に相手が面を打ってこようとしたので、

うつ伏せになった。

④ 転倒した際に相手が面を打ってこようとしたので、

腕を上げて防いだ。

⑤ 合議などの試合中断中に、監督や仲間から指示を受けていた。

⑥ 相手の竹刀を鍔迫り合い中に小手で強く払った。

⑦ 鍔迫り合い中に、急に相手が竹刀を強く払ったため

竹刀を床に落としてしまった。

⑧ 竹刀を落した瞬間に有効打突をとられた。

① ③ ⑥ ⑦

① ③ ⑥ ⑦については審判規則に載っている反則行為です。

竹刀部分に故意に手で触れてはいけませんし、

理由はどうあれ竹刀を落とした時点で反則です。

難しいのは ② です。

竹刀を落した場合反則となっていますので、

空中で手から離れるだけならば反則には当たりません。

④ ⑤については、反則になりませんが、

マナーとしてやめたほうがよいでしょう

⑧ については、相手の一本となりますが、反則はとられません。

審判規則にもその直後に相手が打突を加え、

有効となったときは、反則としない。と明記されています。

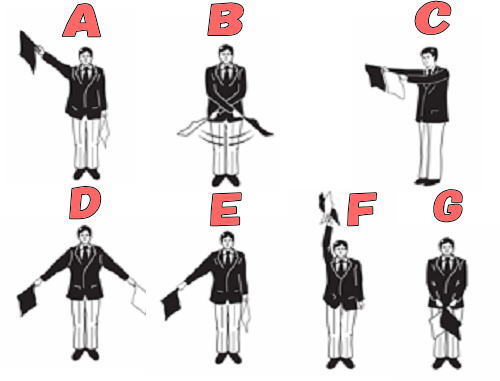

審判の畑の指示についての問題

下のA~Gの図から選びましょう。

(イラストは全剣連のものです)

① 選手が審判や相手に対して非礼な言動や行動をとった場合

② 選手が竹刀を床に落としてしまった場合

③ 他の審判が有効打突と認めたが、自分は認めていない場合

④ 角度的に有効打突が判断できず、審判を棄権するとき。

⑤ 鍔迫り合いの反則を他の審判と確認したいとき。

⑥ 鍔迫り合いや時間の空費等で両者に反則を言い渡す時。

⑦ お互い一本取得、一回反則した状態で、

同時反則をして⑥の指示を終えた後

⑧ 鍔迫り合いが続き「分かれ」を指示するとき

①A ②E ③B ④G

⑤F ⑥D ⑦B ⑧C

① 非礼な行為は禁止行為ですので、その時点で勝敗をつけます。

② 反則を認めた場合はEのような旗の指示をとります。

通常は主審と副審3人ともがこのような形で指示をします。

合議の上での反則の場合は、主審のみがこの形をとります。

主審は反則を宣告する選手に指で回数を示し

「反則○回」と宣言します。

③ Bのように2・3回素早く旗を振ります。

審判が一人でも旗を上げた場合は、旗を上げるか

無効指示を素早く出さなければなりません。

何もせずに立っていることが無いようにしましょう。

④ 出小手などがどうしても見ることができなかった場合、

棄権をするためにGのような形をとります。

しかし、棄権は極力無いように気をつけなければなりません。

⑤ 合議をする場合は右手に旗を両方持ち上げるFの形をとります。

⑥ 両者同時に反則とする場合は、Dの形をとります。

⑦ 反則で両者負けになってしまう場合は、反則を相殺します。

それまでの1回反則は残った状態で、試合を再開します。

反則を宣告した後に、「相殺」と宣告し、

Bのように2・3回素早く旗を振ります。

⑧ 鍔迫り合いが長時間(10秒ほど)続いた場合は

Cの形をとり「分かれ」と宣告します。

宣告された選手はその場で間合いをとり構えます。

最後に

剣道試合審判規則と剣道試合審判細則も、

少しずつですが変更されています。

例えば、審判が両旗を前方に出して指示する「分かれ」は、

私が小さいころにはなかったものです。

三所避けや鍔迫り合いもここまで厳しく言われませんでした。

今回こちらで紹介したケースも、

ルールの改変などで変わる可能性はあります。

また、中には私の解釈が間違っているものもあるかもしれません。

剣道における審判は絶対的な存在です。

正しい判断、正しい指示をすることによって、

選手の将来が変わるかもしれないのです。

そのためにも講習会に行き勉強をし続け、

ルールの改変などにも敏感になる必要があります。

審判をやる機会のある方(もちろん私も)は、

責任感を持ち、これからも努力をし続けましょう。

こちらもよく読まれているページです

- 剣道のルールは曖昧【一本編】

- 剣道の試合は有効打突(一本になる技)を競うものです。そんな大切な有効打突が曖昧な基準で成り立っているのをご存知ですか?

- 剣道のルールは曖昧【反則編】

- 剣道の試合において、反則行為はいくつか存在します。その反則の中でも曖昧な部分があるってご存知でしたか?

- 場外などの反則【一発アウト】

- 剣道には数ある反則の中でも、一発レッドカード(負けになってしまう)の重い反則があります。 ほとんど目にしないものから、時々目にするものまで色々です。

- 場外などの反則【通常反則】

- 反則の中でも一般的なものです。しかし、中学生の多くはこれを知らない・・・。知らなくて悔しい思いをする前に、知識として押さえておきましょう。

- 剣道の試合【所作・礼式】

- 試合に始めて出た時に、何も知らないと困る礼式や所作。試合に集中するためにも、所作や礼儀作法をマスターしておきましょう。

- 審判は服装にも規則がある!

- 剣道を大人になっても続けていた場合、避けて通れないのが審判です。審判をするための技能を磨くことは何よりも大切です。しかし、剣道の審判をする時に絶対にはずせないものがあります。それは服装です。ここでは剣道の審判をやる上で大切な服装についての話を書いていきます。